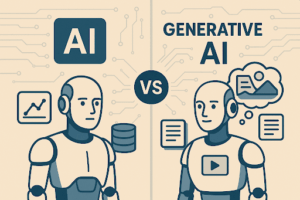

1. 生成AIと従来のAIの基本的な違い

初めて生成AIという言葉を耳にすると、『そもそも従来のAIと何が違うのだろう』と疑問を抱く方も多いかもしれません。

ここでいう従来のAIは、与えられたルールや学習の枠組みの中で、予測や分類などを行うのが得意です。

一方、生成AIの特長はテキストや画像、動画に加え、音声などの多彩なコンテンツを新しく生み出せるという点にあります。

最近注目を集めるChatGPTやOpenAIの新モデル「o3-mini」は、その代表例です。またNECをはじめとする国内企業でも、日本語特化型の生成AIが開発されるなど、活用の幅が広がっています。

しかし、従来のAIが見劣りするわけでは決してありません。すでに実務で培ってきた機械学習や深層学習技術は、商品需要予測、画像検出、チャットボットなど数多くの分野で実績を積み上げています。

生成AIと従来のAIを上手く組み合わせることで、企業は攻めと守りの両方の戦略を柔軟に展開できるでしょう。ここではまず、両者の違いを把握することが第一歩となります。

2. 生成AIのビジネス活用とそのメリット

近年、多くの企業が生成AIに強い関心を寄せる背景には、コンテンツ制作の効率化や新たなアイデア創出に対する期待があります。

例えばテキスト生成AIを使えば、商品PR記事や顧客へのメール文章を短時間で作成可能です。

さらに、画像や動画の生成AIを活用すれば、デザイン作業やプロモーション用のクリエイティブを大幅に効率化できます。

専門的なスキルをもたなくても高品質なビジュアルを生成し、これまでにないスピードで広告素材を整備できるようになります。

こうした生成AIの活用は、業務の生産性向上にとどまりません。創造的な視点を得るためのブレーンストーミングツールとしても役立ち、従来の手法では思いつかなかったキャッチコピーや戦略のヒントを、膨大なデータをもとに導き出してくれます。

例えばNECソリューションイノベータでも、生成AIをビジネスシーンで活かすさまざまなソリューション開発に着手しています。

企画・設計段階の文章化やアイデア提案の自動生成はもちろん、顧客対応や社内問い合わせの問い合わせ応答自動化など、多岐にわたるソリューションが実現しつつあります。これにより企業は作業負荷を軽減しつつ新しい企画をスピーディーに進めることが可能となり、結果として競争力強化につながるのです。

3. AIエージェントと生成AIの比較

AIエージェントは、ユーザーの目標達成のため自律的に行動し、必要な処理を自ら組み立て実行するのが特徴です。一方で生成AIは、与えられた指示に沿って多彩なコンテンツを生み出すことが得意で、両者は役割の面で大きく異なります。

具体的に言えば、AIエージェントは既存のシステムや外部APIと連携しながら、作業プロセスを自動化する点に強みがあります。ユーザーが高レベルの目標を設定すると、AIエージェントが必要なステップを判断し、従来であれば人間が行っていた多段階のタスクを一貫して完遂するのです。

一方、生成AIは単一のタスクでも抜群のクリエイティビティが発揮されます。例えばノベルティのキャッチコピー作成や製品ビジュアルのデザインなど、発想を多角的に広げたい時に頼もしい存在となります。

どちらも、単なる定型処理の枠を超えた柔軟な対応が魅力です。

ただし、AIエージェントは複数のタスクを横断的に処理できる分、導入に際してはシステム全体の連携設計が不可欠となります。

また生成AIには、ハルシネーションのリスクや著作権侵害の懸念もあるため、企業利用の際はしっかりとルールを定める必要があります。

このように両者の特質を正しく理解し使いこなすことが、次世代のDX推進を支える要となるでしょう。

4. 生成AI導入に向けたステップと注意点

生成AIを実際に導入するにあたっては、まず業務課題を整理し、どの領域に活用するのが最も効果的かを見極めることが大切です。

顧客向けの問い合わせ対応を自動化したいのか、あるいは社内ドキュメントの自動生成を行いたいのか、目的を明確化するだけでも開発コストの無駄を防げるでしょう。

次に、モデル選定とデータ整備を進めます。オープンな大規模言語モデルのGPTシリーズを使うのか、日本語に特化した国産モデルやNECソリューションイノベータなどの企業が提供するサービスを使うのか、用途やデータセキュリティ要件によって適切なモデルは変わります。

導入の際は、ハルシネーションや偏った出力への注意が欠かせません。

秘密情報や個人情報が対話や生成結果に含まれないよう、入力データに関するガイドラインを定めることが重要です。また、生成AIが出力した文章を人間が最終チェックするプロセスを組み込むことで、ビジネス上のリスクを最小化できます。

さらに、社内教育や権限管理の仕組みを整備することも鍵となります。新技術に対する知識不足が原因で、誤った入力をしてしまう例も珍しくありません。

運用開始後のサポート体制やモニタリングを行うことで、継続的に改善しながら、安全かつ効果的な導入を目指しましょう。

5. 最新のAI技術トレンドと将来予測

AI技術は日進月歩で、生成モデルひとつをとっても、GPTのように文章生成を得意とする大規模言語モデルや、VAEやGAN、拡散モデルといった多様なアプローチが競い合っています。たとえばGANは、高品質な画像や動画を生成する手法として急速に進化し、クリエイティブ業界から注目を集めています。

一方、画像やテキストのハイブリッドを可能にする拡散モデルが実用面で成果を上げるケースも増えています。自動運転やヘルスケア分野では、膨大な実データをもとにシミュレーションを繰り返すことで、リスクの予測や対策の立案を高度化する流れが顕著です。

NECをはじめとする企業も、これらの先端技術をビジネス課題に適用しようと研究開発を重ねています。

たとえば音声生成AIをコールセンターに導入したり、拡散モデルの活用でセキュリティ監視を高精度化したりと、私たちの身近な領域にもAIが浸透しつつあります。

今後はAIエージェントによる自律的なタスク実行が、生成AIと組み合わさることで加速し、新しい働き方やビジネスモデルを生み出すと考えられます。

コンテンツ制作からシステム運用まで、幅広いプロセスを自動化できる時代がもうすぐそこまで来ています。

企業としては技術の動向をいち早くキャッチしながら、柔軟にAIを取り入れ、競合との差別化を図ることが成功の鍵となるでしょう。